【阜阳心理咨询中心】

“要不是为了你,我早就跟你爸离婚了。”

这句话,成了小敏整个青春期的 “心理枷锁”。直到 28 岁的她在婚礼前夜崩溃大哭,对着心理咨询师说出这句话时,眼里还满是愧疚:“我总觉得我妈过得不幸福,都是因为我。如果不是我,她早就解脱了。”

生活中,很多家长以为 “为了孩子不离婚” 是伟大的牺牲,却没意识到,那句 “我不离婚就是为了给你一个完整的家”,像一把温柔的刀,悄悄在孩子心里刻下了难以磨灭的印记。看似是 “为孩子好”,实则可能让孩子背负起不属于他们的责任,甚至影响一生的心理状态。

一、“为了你不离婚”:让孩子活在 “负罪感” 的牢笼里

12 岁的乐乐最近总是失眠,成绩也一落千丈。在心理咨询室里,他低着头小声说:“我听见爸妈在房间里吵架,妈妈说‘要不是为了乐乐,我早走了’。我觉得是我害他们不能分开,要是我不存在就好了。”

家长说出 “为了你不离婚” 时,往往带着委屈与无奈,却忽略了孩子的心理承受能力。对孩子而言,这句话传递的不是 “爱”,而是 “压力”—— 它暗示孩子:“父母的痛苦是你造成的,你的存在让他们无法追求幸福。”

这种认知会让孩子陷入强烈的负罪感:他们会不自觉地把父母的矛盾归咎于自己,觉得 “如果我更听话一点”“如果我成绩更好一点”,父母就不会吵架,也不用为了自己勉强在一起。于是,孩子开始压抑自己的需求,小心翼翼地讨好父母,甚至用 “生病”“犯错” 来转移父母的矛盾焦点 —— 就像乐乐,潜意识里希望通过 “成绩下滑” 让父母关注自己,而非彼此争吵。

更可怕的是,这种负罪感会伴随孩子长大。就像小敏,即便成年后拥有了自己的生活,依然会因为母亲当年的那句话,觉得 “自己的幸福是对母亲的背叛”。她不敢对母亲说 “我过得很好”,甚至在恋爱中也总是患得患失,害怕自己的感情出现问题,变成母亲那样 “为了孩子委屈自己” 的人。

二、“完整的家” 是假象:孩子比你想象中更懂 “不快乐”

很多家长觉得,“只要父母不离婚,孩子就有一个完整的家”。可事实上,孩子需要的不是 “形式上的完整”,而是 “情感上的温暖”。一个充满争吵、冷战、冷漠的 “完整家庭”,比父母和平分开的 “不完整家庭”,对孩子的伤害更大。

来访者小林回忆起童年时,最害怕的就是 “家庭聚餐”。每次亲戚问 “你爸妈最近挺好的吧”,她都要强装笑脸点头,可转身就会听见父母在厨房低声吵架。“他们从不跟我提离婚,却总说‘要不是为了你,这个家早散了’。我看着他们互相冷战,吃饭时一句话不说,心里特别难受。我宁愿他们分开,也不想每天活在假装幸福的氛围里。”

孩子对 “情感氛围” 的感知,远比家长想象中敏锐。他们能察觉到父母之间的冷漠,能听懂争吵背后的疲惫,也能感受到家庭里压抑的情绪。当家长用 “为了孩子不离婚” 来维持表面的 “完整” 时,孩子看到的不是 “家的温暖”,而是 “感情的无奈”—— 他们会误以为 “婚姻就是互相委屈”“家庭就是假装幸福”,这种认知会直接影响他们未来的婚恋观。

有研究发现,长期生活在 “冷战家庭” 中的孩子,长大后更容易对亲密关系产生恐惧:他们要么像父母一样,用 “隐忍” 维持感情,不敢表达自己的需求;要么对婚姻充满抵触,害怕重蹈父母的覆辙。就像小林,30 岁的她恋爱多次却不敢结婚,“我怕自己也会像爸妈那样,为了所谓的‘完整’,委屈自己一辈子”。

【阜阳心理咨询中心】

三、这句话的 “隐形伤害”:孩子会失去 “爱自己” 的能力

“为了你不离婚” 这句话,还会悄悄剥夺孩子 “爱自己” 的权利。因为它传递了一个错误的观念:“别人的幸福比自己的重要,牺牲自己才能换来他人的认可。”

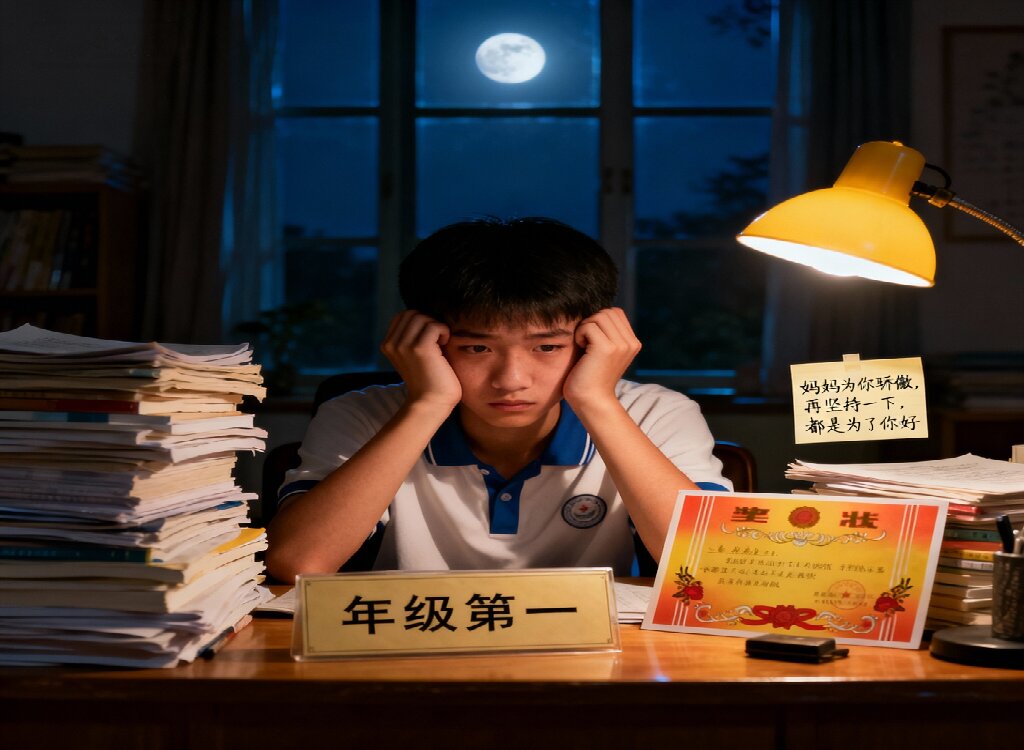

来访者小宇就是如此。他的父母从他初中时就开始争吵,母亲每次哭完都会对他说:“我不离婚,就是怕你被人欺负,怕你没有完整的家。” 这句话让小宇从小就觉得,“只有我足够优秀,才能对得起妈妈的牺牲”。于是,他拼命学习,考上名牌大学,找了高薪工作,却从来不敢为自己活一次 —— 他不敢拒绝同事的无理要求,不敢追求自己喜欢的职业,甚至不敢对父母说 “我累了”。

“我总觉得,如果我做得不够好,妈妈的牺牲就白费了。” 小宇说,直到他因为过度劳累住院,母亲来医院看他时,还在说 “都是为了你,我才熬到现在”。那一刻,他突然崩溃:“我从来没有要求她为我牺牲,可她却把这份‘牺牲’变成了我的枷锁。”

当孩子长期被 “为了你” 的话语包围,他们会逐渐把 “父母的幸福” 当成自己的责任,却忘记了 “自己也值得被爱”。他们会习惯性地忽略自己的感受,把别人的需求放在第一位,甚至在成年后,也很难建立健康的自我认知 —— 他们会觉得 “只有我对别人有用,我才有价值”,而这种认知,往往会让他们在人际关系中不断委屈自己,陷入 “付出 - 不被珍惜 - 自我否定” 的恶性循环。

四、家长该如何做?比起 “不离婚”,孩子更需要 “被真诚对待”

其实,家长不必把 “离婚” 当成对孩子的 “伤害”,也不必用 “为了孩子不离婚” 来绑架自己和孩子。比起 “形式上的完整”,孩子更需要的是 “被真诚对待”—— 让他们知道,父母的感情问题与他们无关,他们依然会被爱,依然值得幸福。

1.别让孩子当 “裁判”,更别让孩子当 “筹码”

如果父母感情出现问题,要避免在孩子面前抱怨、指责对方,更不要说 “为了你不离婚” 这样的话。可以坦诚地告诉孩子:“爸爸妈妈之间有些问题需要解决,这不是你的错,我们依然会很爱你。” 让孩子知道,父母的矛盾是成年人的事情,他们不需要承担责任,也不需要在父母之间 “选边站”。

2.“和平分开” 比 “勉强在一起” 更有意义

如果父母确实无法继续生活,和平分开反而比勉强维持更好。分开后,家长要让孩子知道:“爸爸妈妈虽然不在一起了,但我们对你的爱不会减少。你依然可以经常见到我们,依然可以拥有幸福的生活。” 很多时候,孩子害怕的不是 “父母离婚”,而是 “父母离婚后,自己会被抛弃”。只要家长能给予孩子足够的关爱和安全感,孩子依然能健康成长。

3.家长要先 “爱自己”,才能更好地 “爱孩子”

真正的家庭教育,不是 “牺牲自己成全孩子”,而是 “家长先成为幸福的人,再用幸福感染孩子”。如果家长在婚姻中过得不快乐,不妨先关注自己的需求 —— 可以和伴侣沟通解决问题,也可以选择适合自己的生活方式。当家长学会爱自己,孩子才能从家长身上学会 “如何爱自己”,才能对未来的生活充满信心。

【阜阳心理咨询中心】

结尾:“完整的家” 从来不是 “父母不离婚”,而是 “孩子被爱着”

很多家长以为,“不离婚” 就是对孩子最好的保护,却忘了问孩子:“你想要的,到底是一个假装完整的家,还是一个真正温暖的家?”

“我不离婚就是为了给你一个完整的家” 这句话,看似充满了爱,实则藏着家长的无奈与自私 —— 它既让家长逃避了面对感情问题的责任,也让孩子背负了不属于他们的压力。

其实,“完整的家” 从来不是 “父母必须在一起”,而是 “孩子能感受到被爱、被尊重、被理解”。如果父母能真诚地对待孩子,能让孩子知道 “你的幸福与我无关,我的幸福也不应该由你负责”,那么即便父母分开,孩子依然能成长为一个自信、乐观、懂得爱自己的人。

希望每一位家长都能明白:孩子需要的不是 “形式上的完整”,而是 “情感上的安全感”。别再用 “为了你” 绑架孩子,也别再让孩子为父母的感情买单。真正的爱,是让孩子知道:“无论父母是否在一起,你都是被爱着的,你值得拥有属于自己的幸福。”